-

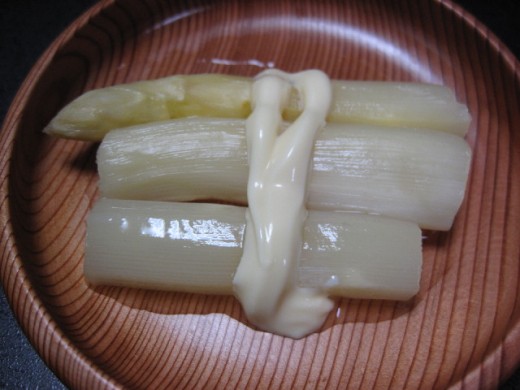

第45の皿 昭和的おつまみ、ホワイトアスパラのだしマヨネーズ和え

子どもの頃、来客があった時にしか登場しない、一皿があった。

缶詰のホワイトアスパラガスに、マヨネーズを掛けただけのもの。

無論、子ども向けではない。

お酒を飲む客にだけ出される、おつまみメニューである。日頃登場しない理由は、いくつかある。

おかずとしての能力が低いこと。

若い頃の父は下戸だったので、おつまみが要らなかったこと。

そして決定的な理由は、缶詰の値段が高いことである。そのせいか、酒を飲む客があっても、食卓に上がらない時もあった。

来訪が事前に決まっていた場合である。

こうなると、おつまみには、一手間かかるが素材自体は安価なものを使えるのだ。「不意の来客」が、昭和の時代にはよくあった。

なにしろ、家庭電話の半数が「呼び出し」、

クラス名簿でも電話番号のあとに(呼)と付いている家が多かった時代の話である。

すでに電話を引いていた近隣のご厚意に甘えていたので、

よほどの急用でなければ、電話は使いづらい。かくして、家長が同僚や部下を突然連れてくるケースもあれば、

親族や旧友が「近くに来たから」と立ち寄るパターンもあった。

現代なら、前者はたちまち家庭不和を引き起こす。

後者は「お近くにお越しの際は〜」という社交辞令を真に受ける人として、

その家庭で終生語り継がれる存在になっただろう。昭和の時代は、人の行き来がもっと密であり、

他人の家を訪ねることのハードルが低かった。

家を守る専業主婦がいることが当たり前だったのも、大きい。

共働き家庭が大半の現代では、迎え入れる側はもちろん、

不意に人の家を訪ねることを思い立つほど暇を持て余す人も、そうそうはいない。今回の料理は、このメニューを生のアスパラで作ってみることにする。

ホワイトアスパラのだしマヨネーズ和え

ホワイトアスパラ 2本

白だし 小さじ2

水 100cc

マヨネーズ 大さじ2- ピーラーでアスパラの皮をむき、3分割する。

- 小鍋に白だしと水、アスパラを入れ、落としぶたをして弱火で10分煮る。

- 冷ましてから保存容器に移し、冷蔵庫で冷やす。

- 食べる直前にマヨネーズで和える。

東神奈川にあった我が家の不意の来客はもっぱら、磯子に住む母方の祖父だった。

証券マンとして東京に通っていた祖父は、孫の顔が見たかったのではなく、

5人の子どものうち最初に結婚した娘が心配で、

しばしば寄っていたのだろうと今は思う。

一方の母は、父親が通勤帰りにいつ訪ねて来てもいいように、

苦しい家計の中で決して安価ではない缶詰を常備していたのだろう。缶詰は、今も防災用の非常食として心強い存在だが、

昭和の時代には「おもてなし」の非常食でもあったのだ。

-

第44の皿 割烹着で再現!? わかめスープ

巷で噂の女性化学者が、記者会見を行った。

彼女が発見したという新型の万能細胞は、果たして存在するのか。

理系の素養はかけらもないので、世間が注目するほどの興味はなかったが、

「自分は細胞を200回以上再現している」というコメントは妙に気になった。論文に書かれた方法では誰も再現できなかった、との批判への反論なのだが、

リアリティを超越したこの数字を聞いて疑いを濃くしたとか、そういう話ではない。

批判を我が身に置き換えたら、にわかに背筋が寒くなったのだ。このコラムで書いているレシピは、読む人にちゃんと伝わっているのか。

自分がおいしいと思う味を、誰が作っても再現できるように書かれているのだろうか。会見では「細かなコツをすべてクリアできれば第三者でも再現できる」との発言もあった。

しかし、だとしたら論文には、そのコツも書いておかねばならないだろう。学術論文とは同じレベルでは論じられないのかもしれないが、料理のレシピにおいても、

そのメニューが独創的であればあるほど、クリアすべきいくつかのコツがあると思う。

逆説的に言えば、再現にいくつものコツが必要なのは、

その研究なりレシピなりが、かつてなく独創的である証だとは言えよう。一方、特筆すべきコツを必要としないのは、普遍的メニューの証である。

今回は、ニュースを見るたびに食べたくなった、あのスープを”再現”してみる。わかめスープ

わかめ 1つかみ(刻む)

長ねぎ 1/2本(小口切り)

白ごま 大さじ1

酒 大さじ1

鶏ガラスープの素 小さじ1

ごま油 少々

しょうゆ 大さじ1

白こしょう 少々

水 600cc- 水で戻したわかめと長ねぎ、白ごまを鍋に入れ、ごま油で炒める。

- 水を注ぎ、酒と鶏ガラスープの素を入れて火にかける。

- 煮えてきたらしょうゆと白こしょうで味を調えてから器に盛り、ごま油をひとたらしする。

焼肉店でおなじみの、ごま油が香ばしい味わいのスープである。

この料理のインスタント製品を作っているメーカーが

話題の研究所の略称と同じ名前なので、ニュースのたびに思い出していたわけだが、

調べてみたら実は無関係ではないことを知った。そのメーカーの母体は、戦前に存在した財団法人時代の同研究所であり、

ビタミンAの製造部門を引き継ぐ形で発足したというのだ。

個人的には、新型細胞の発見よりも驚かされた事実だった。

-

第43の皿 コスパの正体、鶏そぼろの炊き込みごはん

京都の話はまだ続く。

2月の大雪をかいくぐってホテルに辿り着いた旅行初日は、

晩ごはんをどうしようか考える気力がなかった。

そこで、ホテルフロントのコンシェルジュに

「おすすめの懐石料理店」を紹介してもらった。

いわく「ものすごくコスパがよい店」らしい。予約を取って訪ねたお店Aは、祇園の目抜き通りからは少々外れており、

教えてもらっていなければ、なかなか辿り着けない場所にある。

このお店が、大当たりだった。

懐石だから値段は決して安くはないのだが、東京で同じものを食べたら

一体いくら取られるのか見当も付かないので、その意味では安いとも言える。

そんな店が、街の外れで普通に営業をしている。

古都の底力を見せつけられた思いだ。これが、コンシェルジュさんの言うコスパなのかと感心していたが、

本当の意味は、後日別の場所で知ることになる。

数日後に、祇園近くの目抜き通りにある、老舗の懐石料理店Bに行った。

そこでの料理ももちろん悪くはなかったが、

京都初日の晩と滞在数日後の差はあるにせよ、

正直なところ、A店で受けたような感動はなかった。両店でほとんど変わらなかったのは、値段である。

満足度にかなりの差があるのに、金額は一緒。

おそらく、祇園に間近い目抜き通りのB店には、

多分に「祇園価格」が含まれている。

支払った代金のうち、含まれる場所代の比重が高いのは間違いなくB店。

つまり、街外れのA店は場所代の上乗せが少なくて済む分、

素材にお金が掛けられているはずなわけで、

これがコスパの正体だと気づかされたのだった。今回の料理は、A店の懐石の最後に出て来た「ごはん」を真似てみた。

鶏そぼろの炊き込みごはん

鶏ひき肉 約25g

白だし 小さじ1

みりん 小さじ1

酒 小さじ2ごぼう 少々(ささがきにする)

にんじん 少々(ささがきにする)

まいたけ 少々

ごま油 少々

白だし 少々米 1.5合

水 270cc(マイナス大さじ2)白だし 大さじ2

酒 大さじ1

白ごま 大さじ1- フライパンでひき肉をじっくり炒め、調味料を合わせてから取り出しておく。

- フライパンにごま油を少量引き、ごぼう、にんじん、まいたけを炒め、白だしで味付ける。

- 研いで1〜2時間浸水させた米に、白だしと酒を入れて混ぜ、1・2と白ごまを載せて炊飯器で炊く。

今回得た教訓は「選ぶなら、辺鄙な場所にあるお店」。

そんな場所で営業を続けていられる店は、

足繁く通う客に支えられている店に違いないからだ。

A店は、いつかまた訪れたい店である。

-

第42の皿 火気厳禁、ひじきの酢の物

先日、京都へ出かけた。

予定を立ててさまざまな神社仏閣を巡ったが、

一カ所だけ、たまたま通りかかったため、寄ることにしたお寺があった。

そのお寺は、知らぬ人がいないほど抜群の知名度を誇るのだが、

京都旅行でここを訪ねたという話をおよそ聞いたことがない。

その不思議なお寺の名は、本能寺である。言うまでもなく、織田信長終焉の地で、

明智光秀に討たれた政変で知られる寺である。

勝手なイメージで、どこかの山奥にあるものだとばかり思っていたので、

街歩きのさなかに突然、本能寺が出現したのにはびっくりした。小さなお寺で、名刹揃いの京都にあっては、ひたすら地味。

訪ねる客も少なく、ひっそりとしていて、観光名所の風情はほぼない。

どうしようか迷ったが、話の種になるかもと思い、500円を払って宝物館に入った。

結論としては、事実こうして話の種になるほど、非常に興味深いお寺だった。その中で、特に面白かったのは、信長公が禁制を書き記した朱印状。

本能寺を定宿とするにあたって、寺と交わした約束状なのだが、

その中に、防火の意味合いから寺を取り囲むように

植えていた竹林の伐採を禁止する項目がある。

火に気を配るよう言い渡した当人が最終的に火を放ったのだから、

お寺としたらたまったものではない。この本能寺、火に対する相性がとことん悪く、

合計5回も焼失の憂き目にあっている。

本能寺の変以外でも、延暦寺の焼き討ち、天明の大火、蛤御門の変など、

歴史上の大事件でことごとく燃やされてしまい、

その度に少しずつ場所を変えて再建を果たしている。このため、現在ではお寺の石碑や看板などは、

本能寺の「能」の字のつくり(文字の右半分)を

「ヒヒ」ではなく、「去」にしている。

もちろん「火」を嫌ったのが由来で、去ってほしいとの願いを込めたものである。

さて、今回の料理も、それにちなんで火を使わないものを。ひじきの酢の物

乾燥ひじき 25g(水で戻す)

きゅうり 1本(千切り)

ちくわ 少々(輪切り)

ちりめんじゃこ 少々

梅干し 大2〜3個(ちぎる)

大豆水煮 少々すし酢 大さじ2

白すりごま 大さじ1- 刻んだきゅうりに塩を振って10分置き、ペーパータオルに包んで水気を拭う。

- 水で戻したひじきとその他の具材を加え、すし酢を掛けて混ぜ合わせる。

- 器に盛り、白すりごまを振り掛ける。

旅行中、「おばんざい」が売りのカフェで出されたランチメニューの一皿である。

五目煮と思って食べたら酢の物だったという意外性と、

ひじきを酢の物に使ってもいいんだという発見が楽しかった。

クセになるおいしさで、常備菜としてピッタリ。

本能寺には悪いが、マイブームに火が付きそうである。

-

第41の皿 合法的においしいチキンクリームシチュー

好物は多々あれど、圧倒的な幸福感が得られる食べ物は、そうはない。

この点で他の追随を許さないのが、チキンクリームシチューである。窓の外で木枯らしが吹き荒れる、冬の夜。

たいがいの温かい食べ物はおいしく思えるシチュエーションだが、

クリームシチューだと「生きててよかった」と

人生の喜びが語られるレベルにまで昇華する。

最近よく「多幸感に包まれる」と言った表現を見かけるが、

シチューを食べた時の気分にピッタリ当てはまると思い、

食卓でこの言葉をよく口にしていた。ところが、この表現は適切でなかったと最近知った。

問題は、「多幸」という言葉が持つ意味にある。

パソコンで使っている入力支援ソフトの語彙解説によると、一義的な意味は(1)非常に幸福なこと。よいことが多くあること。また、そのさま。多福。

伝えたかったのは、まさにこの気分で、まったく異存はない。

だが、これに続く2番目の意味が問題だった。(2)【医】本人や周囲の客観的状況にそぐわず、内容のない爽快な気分の状態。

老年性認知症や薬物中毒、神経疾患などに見られる。「多幸感」と言う場合、もっぱらこちらの医学用語を指すようなのだ。

特に、薬物使用などで人工的に得られる、

非常に強い幸福感を指す言葉らしい。

つまり、「多幸感に包まれる味」という表現だと、

まるで非合法な材料に頼ったかのようになってしまうわけだ。そういえば、このシチュー、一般とはかなり異なる材料で作られている。

市販のルーはもちろん、小麦粉もバターも牛乳も、一切使用していない。

となると、やっぱり「非合法」がもたらす「多幸感」だったのか?

改めてレシピを検証しよう。チキンクリームシチュー(10皿分)

鶏もも肉 500g(一口大に切る)

じゃがいも 4個(一口大に切る)

にんじん 2本(乱切り)

たまねぎ 3個(薄切り)

コーン缶(ホール) 大1個

ブラウンマッシュルーム 1パック(スライス)〈ベシャメルソース〉

オリーブオイル 大さじ6

米粉 大さじ10(薄力粉タイプ)

成分無調整豆乳 800cc(耐熱計量カップに入れ、レンジで温める)

塩 小さじ2水 1200cc

コンソメの素 3個(刻んでおく)

ローリエ 4枚

白こしょう 少々

ドライパセリ 少々- 鍋にオリーブオイル(分量外)を引き、鶏肉を皮目から入れ、焼き色を付ける。

- たまねぎ、にんじん、じゃがいも、マッシュルームの順に炒めて、水とローリエを入れ、ふたをして強火にかけ、沸騰したらとろ火にして1時間煮る。

- オリーブオイルを引いたフライパンに米粉を少しずつ加えて、まとまってとろみが出るまで弱火で炒める。温めておいた豆乳を少しずつ加えて練り、まとまったら塩、コンソメの素で味を調える。

- 鍋のあくをすくい、3を入れてとろ火で1時間ほど煮込む。火を止める直前にコーンと白こしょうを加え少し煮る。器に盛りドライパセリを振り掛ける。

オリーブオイル・米粉・豆乳は、バター・小麦粉・牛乳の互換なので、

もちろん後者を使っても同じようなものが出来る。

前者は植物性で後者は動物性が中心だが、

米と豆の力なのか、コクはむしろ前者の方が勝っている気さえする。味としては、「お代わり」の列に並んだ、学校給食のシチューそのもの。

もっと食べたいと願ったあの味が、おなかいっぱいになるまで楽しめる。

ナチュラルハイを呼ぶ、合法的なクリームシチュー。

表現を改め、「幸福感あふれる」と言い換えておこう。