-

第70の皿 送辞の代わりに、なすの素揚げ南蛮ソース

入社以来、その人はずっとボスだった。

デスクでたばこを吸うことが当たり前だったあの頃、

カラダによいと本人は主張してやまない

中国産のたばこをくゆらせ、

リズミカルな動き(俗に言う貧乏ゆすり)を間断なく続けながら、

銀座一丁目の丸美屋ビル8階オフィスで、

コピーを書いていた姿を思い出す。そして、日が落ちる頃合いになると、

お気に入りの「スタレビ」(スターダスト・レビュー)の

ナンバーを歌い出すというショータイムが始まる。

それも「口ずさむ」というレベルではなく、完全な熱唱。

ゆるさが魅力の社風の中にあっても、

当時からボスは、格段にフリーダムだった。その後、ビルを何回か変わるうちに、社内も完全分煙となり、

情報セキュリティが強化されていく一方の時勢においても、

愛用するWindowsパソコンを自ら持ち込み、

ワープロソフトの草分けである「一太郎」を使い続けるという、

オリジナルな仕事スタイルは揺るがなかった。思えばボスは、見た目のイメージも、ずっと変わらなかった。

新入社員の自分にとって、当時のボスが

かなりの大人に見えたこともあったのだが、

現在と比べてみても、驚くほどそのルックスには変化がない。

だからなのだろうか、ボスはいつまでも、

ずっとボスであり続けるものだと思っていたのだ。なすの素揚げ南蛮ソース

なす 5本(輪切りでも乱切りでも半月切りでも)

片栗粉 大さじ2

オリーブオイル 大さじ4〈南蛮ソース〉

長ねぎ 2本(下半分・みじん切り)

しょうゆ 大さじ2

すし酢 大さじ1

黒酢 大さじ1

ごま油 大さじ1- フライパンにごま油を引き、焼き色が付くまで長ねぎを炒める。しょうゆと2種の酢を加え、中火〜弱火で、酢の酸味を少し飛ばし、リップボウルに移しておく。

- 切ったなすをビニール袋に入れ、片栗粉を入れて外からもみ、粉をまんべんなくまぶす。

- フライパンに多めに引いた油を熱し、なすを加えてアルミホイルをふんわりと載せ、片面3分ずつ揚げ焼きにする。

- キッチンペーパーを敷いたバットに並べて油を切る。器に盛り、1を掛ける。

腰痛持ちで温泉旅行が好きなボスから、よくお土産を頂戴した。

ある時にいただいた「信州飯田のねぎだれ」が特においしくて、

「南蛮ソース」としてレシピ化したのが、今回の原稿である。2016年6月30日、愛すべき我らがボス「よんのじ」さん、勇退。

今頃は、愛煙する「中南海Light」を片手に、

音楽や映画、バラエティ番組を楽しむ日々をお過ごしなのだろうか。

長い間コピー部を守っていただき、本当にありがとうございました。

-

第69の皿 串に刺さずに、焼き鳥煮

昔、住んでいた地域にある商店街に、

禁断の並び方をした2つのお店があった。

小鳥屋の隣に、焼き鳥屋があったのである。焼き鳥屋と言っても、居酒屋などの店舗ではなく、持ち帰り専門店。

だから、開け放された店頭でひたすら鶏を焼いているのである。

一方、小鳥屋は、これまたどこの小鳥屋でもそうであるように、

店先にたくさんの鳥かごを吊り、展示販売をしていた。充満する焼き鳥の香りの中で、元気よくさえずる小鳥たち。

どちらの店にも決してプラスにはならない、最悪の環境である。

インコや文鳥が焼き鳥の原材料であるわけはないのだが、

両店の前を通ると、どこか後ろめたい・・・。

ごく普通の商店街にあって、その空間だけには、

絶えず静かな緊張感が漂っていた。焼き鳥煮

鶏もも肉 200g(一口大に切る)

しょうゆ 大さじ2

みりん 大さじ1

酒 大さじ1

砂糖 大さじ2七味唐辛子 お好みで

- フライパンに、一口大に切った鶏肉を皮目から並べて弱火に掛け、焼き色が付くくらいまで炙り、取り出しておく。

- 1のフライパンに調味料を入れて火に掛け、砂糖が溶けたら1を戻し、照りが出るまで火を通す。お好みで七味を掛けていただく。

焼き鳥の味を、串に刺さずに簡単に味わえる家庭料理ならではのレシピである。

昔、人気のあった「焼き鳥缶」のリアル調理版とも言える。

筒切りにした長ねぎを一緒に焼き、ごはんに載せると焼き鳥丼として楽しめる。

串が要らないから、お弁当のおかずにもおすすめだ。鳥を扱う両店の仲は、どうだったのだろうか?

業務提携してセット割なんか始められたら、それはそれでイヤである。

-

第68の皿 祈りを込めて、卵ときくらげと豚肉のしょうゆ炒め

熊本地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

全国を旅してうまいものを食べる機会の多いプロレスラーが、

楽しみな遠征先としてこぞって名前を挙げるのが熊本だそうである。

熊本ラーメン、からし蓮根、一文字のぐるぐる、

太平燕(春雨のちゃんぽん)、阿蘇のあか牛、馬刺し。

意外なところでは、ふりかけの発祥地でもあるのだとか。これらの名物をはじめ、現地の豊富な食材が東京にいながら手に入るのが、

数寄屋橋交差点のすぐそばにある、県営のアンテナショップ「銀座熊本館」だ。

ここには、熊本・人吉産の質のいい乾燥きくらげが置いてあるため、

定期的に買い物に訪れている。震災直後に、せめて買い物で復興支援をと出向いてみたが、

同じ志を持つ善男善女が、すでに列をなしていた。

あまりにも時間がかかりそうだったので、この日の買い物はあきらめたが、

客足が落ち着いたら、いろいろなものを買い込もうと思っている。スープや炒めものに重宝するきくらげは「あるとうれしい」が、

裏を返せば「なくても困らない」とも言える、脇役的食材。

だが、ここに紹介するメニューは、

「ないと寂しい」という、きくらげありきの一品である。卵ときくらげと豚肉のしょうゆ炒め

豚小間切れ肉 100g

乾燥きくらげ 10g程度(熱湯で戻し、刻む)

卵 3個(溶いておく)

長ねぎ 1/2本(下半分・みじん切り)

にら 1/2束(4cm幅に切る)油 大さじ3

にんにく 1かけ(みじん切り)

おろししょうが 少々

しょうゆ 大さじ1.5

オイスターソース 小さじ1

酒 大さじ2

鶏ガラスープの素 小さじ1(酒で溶く)

ごま油 少々- 豚肉に塩、こしょう(分量外)を振っておく。

- たっぷりの油をフライパンに引き、溶き卵を入れて大きく混ぜる。半熟くらいになったら取り出しておく。

- フライパンに残った油でにんにく、しょうが、長ねぎを香りが出るまで炒めたら豚肉を入れ、よく火が通ったらきくらげ、にらを加え少し炒める。

- しょうゆ、オイスターソース、酒で溶いた鶏ガラスープの素を加え、味がなじんだら2を戻し、炒め合わせる。香り付けに、ごま油少々を入れる。

国産のきくらげは、とても肉厚で弾力があり、食感がよい。

外国産のものの数倍の値段だが、それ以上の価値があるので、ぜひ試してほしい。

また、きくらげの旬は夏だが、そのわずかな時季には生のきくらげも販売される。

湯で戻す必要のない生のものは歯応えも抜群で、こちらもおすすめである。震災から半月ほどして、銀座熊本館で順番を待たずに買い物をすることができた。

日頃のきくらげのお礼も込めて、ささやかな額だが募金箱に収めてきた。

併設の熊本県東京事務所を通じて、ダイレクトに県に届くので安心である。

一日も早い復興を祈ってやまない。

-

第67の皿 引率者の気分で、クラムチャウダー

活あさりを買って来て、砂抜きをした。

パックに詰められ、仮死状態になっていた「あさり」たちは、

塩水を薄く張ったトレイの上に開け放たれて、にわかに元気を取り戻す。

思い思いに伸びをして、ピュッと水を吐くリラックス振りは、

長時間揺られたバスを降りて、旅館の大部屋に通された修学旅行生のよう。あさりが吐き飛ばす水で床が濡れて来たので、新聞紙でトレイを覆う。

しばらくして、新聞紙をめくってそっと覗いて見ると、

吐き飛ばしていた水がピタリと止まり、急いで身を引っ込めて殻に戻ったりする。

枕投げをやめ、あわてて布団に潜り込んだ生徒たちを見るようで、

気分はほとんど、修学旅行の夜に大部屋を見回る引率者である。もう、このまま飼ってしまおうかと思うほど愛着が湧いてきたが、

心を鬼にして生徒たちを風呂に入れ、引率者としての役割を終えた。

もともとの目的は、クラムチャウダーだったのだ。クラムチャウダー(10皿分)

活あさり 2〜3パック

ベーコン 2枚(短冊切り)

じゃがいも 2個(1cmに角切り)

にんじん 1本(1cmに角切り)

セロリ 1〜2本(1cmに角切り)

長ねぎ 白い部分のみ1〜2本(斜め切り)

ホワイトマッシュルーム 1パック(スライス)オリーブオイル 大さじ2

水 800cc

コンソメの素 2個

塩 小さじ1/2

白こしょう 少々(多めに振る)薄力粉 大さじ2

豆乳 800cc(牛乳でも)ドライパセリ 少々

- 砂抜きをしたあさりをゆで、貝殻から身を外しておく。

- フライパンでベーコン、にんじん、セロリ、しめじを炒めて鍋に移す。

- 鍋に1のゆで汁とコンソメの素、塩、こしょうを加え、とろ火で1時間煮る。

- じゃがいも、長ねぎ、マッシュルームと薄力粉を炒め、鍋に移す。

- 豆乳を半量入れて、とろ火で15分煮る。

- あさりと豆乳残り半量を追加して、軽く温める。

あさりの旬は、ちょうど今ごろ。

たっぷりと身が太っていて、食べごたえも十分だ。かわいい生徒たちが浸かった残り湯は、極上のスープとなった。

この春、あさりを引率する機会が増えそうである。

-

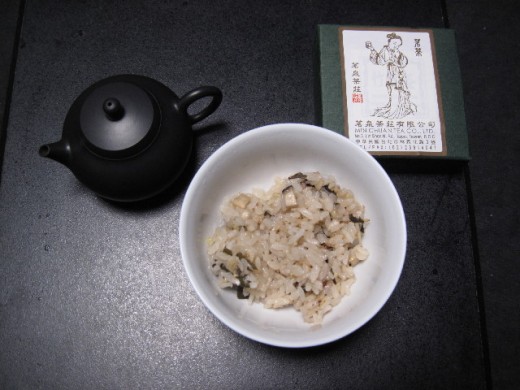

第66の皿 香りを楽しむ凍頂烏龍茶と干しえびの炊き込みごはん

時折、思い出したように、台湾茶を嗜む。

おちょこのような器(茶杯)に注いだ烏龍茶を、

香りを楽しみながら、ちびちびと味わうのだ。

茶葉を入れる急須は「茶壺」と呼ばれるが、2人用なら茶杯2杯分しか入らない。

まるで、ままごと道具のような、かわいらしさである。茶壺の値段はピンからキリまであり、比較的磁器は安く、土器は高い。

今持っている茶壺は、8年前に台湾から連れて帰って来た土器製で、

台北市内にある茶器の店で出合ったものだ。棚に並べてある茶壺を眺めていると、「そちらの棚にあるのは大量生産品です」と、

流暢な日本語が背中越しに飛んできた。

初老の女主人・葉さんは、店の真ん中に鎮座するガラスケースの鍵を開け、

いくつかの茶壺を取り出してくれた。ケースにあるのはすべて作家物と言い、色もデザインもすべてが微妙に違っており、

なるほどむき出しの陳列品とは明らかにレベルが違う。

その見分け方は、作家物の内側には、ろくろの筋がついていること。

このため、使用後は自然乾燥でOKで、むしろ洗剤を使ってはいけないと言う。さらに、味が染み込んでいくからか、同じ品種の茶葉しか使ってはいけないらしい。

こうして使い込まれた茶壺は、独特の鈍い光沢が出るようになる。

見せてもらった葉さん愛用の茶壺は、渋い照りを放っていた。ここまで聞いてしまったら、もはや大量生産品は選べない。

あれこれ物色したのち、大量品の8倍以上の値の付いた、作家物の茶壺を購入した。

金額はここでは言わないが、「急須1個をこの値段で買った」という

事実だけを見ると、気でも狂ったかと思われかねない高さである。茶葉も、無農薬栽培のものは、結構な値段になる。

今回は、出がらしの茶葉を有効活用するこのレシピを。凍頂烏龍茶と干しえびの炊き込みごはん(4膳分)

凍頂烏龍茶 出がらし1回分

しいたけ 2枚(1cm角切り)

干しえび 大さじ2

白ごま 大さじ1〈具材炒め用調味料〉

ごま油 少々〈炊き込み用調味料〉

塩 小さじ1/2

鶏ガラスープの素 小さじ2

酒 大さじ1米 2合

雑穀 大さじ1

水 360cc- 飲茶を終えた急須から凍頂烏龍茶を取り出し、指で茎を摘んで捨て、葉だけ残しておく。

- フライパンに何も引かずに1と干しえび、白ごまを乾煎りし、取り出しておく。

- フライパンにごま油を引き、しいたけを炒める。

- 炊飯器に研いだ米と同量の水を入れ、調味料と具材を加えて2時間以上置いてから、炊く。

おでんと合わせるごはんとして、しょうゆと出汁で炊き込む「茶飯」があるが、

それとは異なり、実際の茶葉を炊き込むリアルな茶飯である。

出がらしと言えど、烏龍茶の風味はそこそこに感じられ、

あまり見ないタイプの炊き込みごはんに仕上がった。台湾茶を楽しむにはお茶請け用の甘味が必要なこともあり、

せっかくの道具もしまい込まれて、なかなか出番がない。

茶壺に鈍い光沢が出る日はまだまだ遠いが、

これからも定期的に台湾茶を味わい続けたい。

茶飯も含めて、まさに日常茶飯事として。