-

送る回

疑惑がもたれてからあっという間に都知事が辞職したと思ったら、

あっという間に暑くなってしまいましたね。

みなさま、熱中症にお気をつけください。最近暑くなってきたのでアイスを食べることも多いのですが、

アイスって賞味期限がないらしいのです。

もう冷凍庫に入れてから2年は経っていそうなマンゴーソルベを先日食べましたが、

全然大丈夫でした。

賞味期限フリーですね。

素晴らしい。

モナ王にルマンドを挟むアイスをいつかやりたいと思っているのですが、

いつもどちらかが店頭になくて役者がそろわず、

いまだ試せていません。

わたしのアイストップスターはチョコモナカジャンボ。

バニラアイスとチョコとサクサク生地のハーモニーが至福です。

今度、みなさんのアイストップスターをこっそり教えてください。さて、去る6月30日に

われらがボスである四の字さんが退職されました。

今回はお見送りバージョンとして、

少しだけ四の字さんのことを書きたいと思います。わたしと四の字さんのファーストコンタクトは、

採用試験の面接でした。

ズラッと居並んだ取締役陣の中に、

眼光鋭い四の字さんがいました。

ちょうど会議室の窓から日の光がさしていて、

逆光だったので顔が薄暗く、より一層眼光の鋭さが際立っていました。四の字さんはわたしの履歴書に目を落とし、

こう言いました。「言葉一つで勝負したい、って書いてあるけど」

さて、この後わたしは何と言われたでしょう。

肝心なところですが、

なぜかこの先を覚えていない!(笑)でも、仕事への覚悟を聞かれたような気がします。

そして、わたしの返答に

四の字さんはちょっと意味がよくわからないなという顔で笑っていました。これはダメだ…。

暗澹たる気持ちになったのは覚えています。

しかし後日、採用の電話があり、本当に驚きました。入社後、基本も何もわからず、

頭でっかちでしかなかったわたしに、

まずは基本を学ぶようにと教えてくれたのは四の字さんでした。企業のポスターに対するキャッチを考えていたときです。

四の字さんの考えたコピーに対して、

あるデザイナーがそれをレイアウトし、

「これ、いいキャッチだよなぁ」としみじみ言っていました。今でも鮮明に憶えています。

いつかそんなふうに言ってもらえる言葉が書きたい。

強い思いを抱いた瞬間でした。仕事に対するつまらない愚痴を聞いたことがありません。

見習いたいです。いつかわたしの書いたキャッチだと知らずに、

「これ、いいキャッチだよなぁ」と

四の字さんに言ってもらえる日がきたら、

わたしも一人前なのかなと思います。若輩者が言うのはおこがましい気がしますが、

四の字さん、長い間おつかれさまでした。

-

曾根崎心中の回

衝撃的なできごとが続く6月ですが、

みなさんいかがお過ごしでしょうか。わたしは舞台が好きなので、今回は(今回も)その話です。

先日「ずっと生きているだろう」と思って疑わなかった

ある偉大な演劇人が、亡くなりました。

驚きました。

わたしは、あまり彼の演出した舞台を観に行ったことがないのですが、

「さいたまゴールドシアター」という

シニア世代が演じる舞台を観たことがあります。

人のエネルギーの圧力、猥雑さ、暴力性のなかにある、

純粋無垢な魂のうごめきを目の当たりにした思いでした。

出演者の老人たちはみなどこか、蜷川幸雄の面影を負っていました。追悼ドキュメンタリー番組の中で、印象的なシーンがありました。

蜷川幸雄が、自分が商業演劇へ舵を切ることを告げた

当時の仲間たちから批判された、という話のときに、

仲間たちが前もって自分だけに知らせずひそかに集まり、

自分を糾弾する話し合いをしていたのではないかと思っている、と言ったときです。「でも…聞けない」

彼はそうつぶやきました。

ああ…なんと重いものを彼はまだ腹の底に持っているのか。

あの時の青年のまま、その気持ちを抱えて、今も生きているのだ。

その言葉に、わたしは自然に涙ぐむほど胸をつかれました。

伝説的な演劇人だったと思います。

そして、単なる一人の人間だったのだと思います。

ささやかながら、ご冥福をお祈りいたします。本題は、そう「曾根崎心中」でした。

近松門左衛門の傑作。

なんと、文楽で観てきました。文楽を観るのは、

国宝の太夫が引退するというサヨナラ公演を観て以来、

人生で二度目でした。わたしが観た「曾根崎心中」は、

初めて観る人に楽しんでもらうための文楽教室という位置づけで、

公演の前に、太夫や三味線、人形遣いが

それぞれの立場で文楽について解説してくれました。

登場人物によって三味線の音色を変えているとか、

人形遣いは三人なのでその大変さや息のあったしぐさ、

太夫の語りをお客さんみんなで声に出してみたりなど、

文楽の世界にすっと入っていけるように

非常にわかりやすく説明してくれたのですが、

公演中はそれを思い出すヒマもなく

「曾根崎心中」というドラマのうねりに引きこまれていました。現在、文楽の「曾根崎心中」として

上演されるホン(大夫が語るコトバ)は、

近松門左衛門が実際に書いたものをもとにして、

昭和になってから書き直されたものです。

近松門左衛門が書いたそのままの部分も残っていますが、

多くは切り貼りされ、リライトされてしまっている。

近松門左衛門のホンで味わえないのは少し残念ですが、

だからといってこの傑作を観ない手はありません。主な登場人物は、徳兵衛、お初、九平次、の三人。

ざっくり言いますと、

ある男(徳兵衛)が友人(九平次)のために貸した金を踏み倒され、

絶望して恋人(お初)といっしょに心中してしまう、という話です。時は元禄、江戸時代。

この「曾根崎心中」は元禄16年(1703年)に

実際に起きた心中事件をもとに近松門左衛門が脚色し、

なんと事件の約2ヵ月後にはもう“舞台化”されたのです。

「曾根崎心中」は大評判を呼び、江戸では心中が大流行。

社会現象になったのです。

すごいですよね、心中が大流行ですよ。

幕府はこの影響力を重大視して、

いわゆる「心中物」の上演を禁止するに至りました。

それから、歌舞伎で復活上演されたのが昭和28年(1953年)のこと。

文楽では昭和30年(1955年)ということで、

実に200年以上の長きわたり、

日の目を見ることはなかった幻の作品だったのです。今で言えばゲス不倫騒動で不倫が大流行。

仕事や生活に支障が出る家族が続出したため、

日本政府は国を挙げて「不倫禁止」の法律を定めた、

みたいなことでしょうか。

あれ、つまんない話になっちゃった(笑)。文楽の「曾根崎心中」は、3つの場面で構成されています。

生玉社前の段、天満屋の段、天神森の段。

それぞれが素晴らしいですが、特に、天満屋の段。

徳兵衛とお初が心中を決意するところは凄まじいです。

文楽では、基本的に着物姿である女性の人形には

足がないのですが、天満屋の段のお初には足があります。

これはなにも見える人には見える…的な怪談話ではなく、

心中に向かう二人の気持ちを固める、

そんな重要な役割を担うために「足」が採用されているのです。

「足」が使われると言っても、

男性の人形のようにしっかりと二本足が見えるわけではありません。

お初はハイクラスの遊女なので、とても豪華な着物を着ています。

着物の裾も人を隠せるくらい長く、

足もそこまであからさまには見えない、というわけです。物語は、友に裏切られ意気消沈した徳兵衛が

夜、お初のいる天満屋という遊郭にふらふらとやってくる場面。

愛しいお初に会いたいわけです。

縁側へ出たお初は徳兵衛の突然の訪問に驚き、

徳兵衛を着物の裾で隠して、天満屋の縁の下に導き入れます。

着物、すごく立派ですからね、人の一人くらい隠せます。

しかしすごい度胸ですよね。肝が据わっている…。さて、そこに徳兵衛を裏切った張本人の九平次がやってきます。

九平次は自分が借金を踏み倒したのに、

徳兵衛こそが嘘をついているあいつは悪人だと散々に言いふらします。

デマを吹聴されるのを縁の下で聞く徳兵衛の心境たるや。

もう我慢ならん…!とすわ着物の裾から飛び出そうとする徳兵衛を、

お初が「足」で制します。出てきました、ここで、お初の「足」の登場です。

お初は、自分の恋人の無罪を九平次に訴えます。

恋人はそれを証明するために命をかけることも辞さない、

私はそのあとを追う覚悟があるまで言いきるのです。

おひゅ〜〜〜!お初かっこいい!!

徳兵衛ははじめて、お初の心中への強い意志を聞かされるわけです。

それは「徳兵衛、おまえはどうする」という問いでもある。

私はおまえのために死ぬことができる、

はたしておまえは、と。

九平次へのコトバを通して、お初は徳兵衛の心を問うのです。徳兵衛は、どうするのでしょうか。

ここは実際に観て感じてほしいところですが、

とてもドラマティックで、さらにエロティックでした。

どういうことかと言うと、

徳兵衛はお初の「足」を自分の喉仏にあてる。

そうして、私はおまえと同じ気持ちである、私も死ぬ覚悟があると伝えるのです。

その時のお初の顔…!

忘れかけていましたが、これはすべて人形遣いがやっていること。徳兵衛の人形遣いが、お初人形の「足」を徳兵衛人形の喉にあてたあの瞬間、

人形という無機物から、感情の熱があふれだすのを見ました。

人形の顔に、本物の人間のような血の色がさっと兆すのです。

お初人形も、足で恋人の喉を感じることで「想いを受け取った」という顔をする。

人形遣いがお初人形の目を閉じさせ、その表情を演じさせます。わたしは動悸がおさまりませんでした。

なんという、色気のある場面なのだろう。

これまで生きてきたなかで、

恋人の喉を「感じる」お初のように色気を出せたことがあったかしら…?

おもわず自問しちゃったよね!否だよ!歌舞伎の女形と同じように、

文楽でも女形を演じるのは男性の人形遣いです。

自分の性とは異なる性を演じる、

そうした伝統芸能が日本はいまだに残っていて、

素晴らしい豊かさだなぁと感じます。夜の闇に浮かび上がる人形の顔は、

とても美しいです。

情報量の多い人間の顔とはまったく違う。

命なきもの、単なる容れ物としての、

人形の空っぽの美しさ。文楽の「曾根崎心中」おすすめです。

機会があればぜひ、観てください。 -

引っ越した回

新しいビルに引っ越して、装いもあらたになりました。

これだけ大規模で様変わりする引っ越しは初めてだったかもしれません。引っ越しのときに必ず出会う「捨てるもの」「とっておくもの」。

でも、ここまではいい。「どうしたらいいかわからないもの」が出てくると非常に厄介です。

わたしの場合、本は捨てられないので問題にならないのですが、

だれかからもらった人形のお土産だとか、

もう会社をやめてしまった人から渡された思い出の品だとか、

同期で旅行に行った先で作った素焼きのコップ(重)だとかは大問題です。思い入れがあると言えば聞こえはいいですが、

別に振り返ってどうするのでもないわけで、

引っ越しで大量に発掘された「どうしたらいいかわからないもの」たちを

とりあえずデスクに並べてみて思うことは「捨てたい…」でした。人からもらったものを大切にとっておくのは

もちろん、素晴らしいことです。

わたしだって人並みの感情はあります。

あげたお土産を目の前でゴミ箱に捨てられたら傷つくでしょう。

でも何年も前にあげたものはもう思い出せません。

そう、あげた当人は忘れているの法則。

え…忘れていますよね!?(だれかに確認)なにかの海外旅行のお土産としてもらった小物たちは、

おしゃれ人が飾ればおしゃれイアウトの一部になりますが、

そのテのレイアウト力のないわたしなどには猫に小判です。

でも自分から「捨てる」のはあまりに能動的すぎて、

後ろめたさ君がつきまといます…。

後ろめたさ君「え、それ捨てちゃうの…?」

わたし「なにその顔」

後ろめたさ君「いや別に…」

わたし「なんでもないならその後ろめたそうな顔やめて」

後ろめたさ君「うんでもせっかくもらったものだから…」

わたし「じゃああなたの家に持って帰ってよ」

後ろめたさ君「ひどい。君にあげたものなのに」

わたし「あーっ!もう!!」

だれか問答無用!御免!!と言いながらゴミ箱につっこんでくれたら楽なのに。

そんな戯言が頭をかすめましたが

断捨離侍は一向に現れる気配がないので、

えいや!

と捨て…られたら良かったのですが、無理でした。

結果、開かずのダンボールが足元に増えました。

後ろめたさ君のばか…。

断捨離侍のあほんだら…。

杉作J太郎のひとでなし…。

なんと、その次に出会ったのは「賞味期限不明の食べ物」です。

あれ、これはいついただいたお菓子かしら…?

すてきな奥さんを気取って缶の底面を見ると2003という数字が。

え、ちょ、10年以上も前に…?

いやまだ入社して10年は経っていないはず…?

とりあえず家に持ち帰り、恐る恐る開けてみましたが、

何の問題もなさそうだったので、ぺろり。ぺろりさんの出てくる暇なく完食いたしました。

そもそも缶は密封されていたし、ナッツ系だったし無問題です。

わたしのお腹はそんなにヤワじゃないのです。

賞味期限切れのものは風味が落ちるのであまりおすすめはしませんが、

人はいやいやこれさはすがに…と思っていることも、

やってみると案外できちゃうものなのです。(謎の格言)こうして、さまざまな思い出たちに足を引っ張られながら荷造りも終了。

新品のデスクがきれいだったのもつかの間、

もう雑然としはじめたことに自分でおののきつつ、

また新しい思い出が増えていくのが楽しみだったりする今日この頃です。あっ、みなさまのお土産はけっして無駄にはしませんので

積極的にわたしに分けてくださいね☆ -

習う回

春がやってきました。

今年も花粉症をまぬがれてよかったとホッとしています。新入社員のみなさん、初めまして。

このコピペの存在を知っているのでしょうか。

読んだことがあるのでしょうか。一人一人に聞いてみたいところですが、

こわいですね!やめておきます。わたしは宝塚や歌舞伎やダンスやバレエを観るのが好きなのですが、

自分が演劇をやっていたとか、

バレエや体操などを習っていたというわけではありません。「習い事」と呼べるものはスイミングだけでした。

それも姉が行っていたのでマネして

いわば惰性で行ってみただけでしたが、

その時のことは苦い記憶として憶えています。スイミング教室では、

「バタ足=カメ」「平泳ぎ=カエル」「背泳ぎ=ラッコ」というふうに、

自分の習得すべき泳ぎのクラスがキャラクター化された

ワッペンを水泳帽に縫い付けるのですが、

トップクラスのワッペンは「バタフライ=イルカ」でした。

姉の水泳帽にさんぜんと輝いていた、

あの青いワッペンは忘れられません。わたしはその青い輝きを縫いつける前の、

ラッコの赤いワッペンで止まってしまいました。だだっ広い室内プールは天井が高く、

いつも肌が濡れていて、息苦しかったのを思い出します。背泳ぎのとき水をかぶりながら見上げた灰色の天井。

空間が広く、声は反響して音が飛び散り、

言葉はバラバラになり、かき消され、雫となって落ちていきます。

天井までの距離が遠すぎて、泳ぎながら一瞬、

自分が何者であるか、何をしているのかがわからなくなり、

すべてが水に飲み込まれて、浮き上がれなくなってしまうような恐怖がありました。そして、鼻で水を吸ってしまったときの痛さ。

子供の頃に経験する痛みはほとんど「死」を予感させるものです。

暴力的に喉に流れこんでくる大量のプールの水。わたしは命からがらスイミング教室をやめたのです。

というのは大げさですが、

まぁ今思うとさほど楽しくなかったのだろうなと思います。「習い事」というくらいですから、習いに行くわけですね。

それがまず性に合わなかったのかもしれません。そのためだけに用意される荷物はいつも重く、

行きよりも帰りがもっと重くなります。水に濡れた水着や水泳帽。

一度は忘れてしまうゴーグル。

いろんな子がいる脱衣所のよそよそしさ。そのすべてが苦手でした。

母が迎えに来てくれるのですが、

わたしは母を見るといつもほっとして、安心しました。

水の圧力と陸にあがった重力とで疲弊した娘に、

母は、飲み物やアイスを買ってくれるのです。強制されたわけではなかったように思います。

「あなたもやってみたら」と、それくらいの軽い言葉におされて始めたことでした。

姉がスイミングをやめ、わたしもだんだんと、

スイミングへ通うことが負担に思われてきたとき、

思いきって母にやめたいと申し出た気がします。

こういうときの常ですが、存外あっさりと承諾してもらえました。なにかを壊してしまったとき、大目玉をくらうと覚悟して

いざ打ち明けてみたら「次は気をつけなさい」のひと言で済んだりとか。

そういうものなんですよね。プールがある日はいつも眠りが深く、

まるで水の底へ落ちて行くように眠り込んでしまうのも、

なんだかだまされたような気持ちになったものです。今でも、プールはあまり行きません。

実は、平泳ぎができないだけなんですけどね。いつか、もっともっと年を取ったら、

プールにまた行き始めるのかもしれませんが。

そう、「習い事」の話でした。

会社というのはなにかを習いにくる場所ではありませんが、

新しい環境では、毎日何かしらを習うでしょう。知らないことを知り、コツを教えてもらえれば、

ぶかっこうでもなんとか泳げるようになります。

泳げるようになれば、少しずつ楽しくなり、

楽しくなれば、上達が早くなります。社会という大きなプールで自由に泳ぐためには、

まず、何でも習うことです。

若い人は吸収が早いですから、不安がらずいっぱい鼻から水を吸って、

痛みとともにどんどん成長してください。わたしも、新しい季節、新しい出会い、

新しいできことから、たくさん習いたいと思っています。鼻から水を吸うのだけは勘弁ですけど。

-

古典芸能の回

最近、古典芸能にハマりつつあります。

以前から少しずつですが歌舞伎を観に行ったり、

ヒマな時に落語を聴いたりしていたところ、

ふと目に留まったのが「文楽」でした。「文楽」ーーこの深遠にして、近寄り難い雰囲気。

何の脈絡もなく、亡き祖父の顔が浮かびます。

文楽は、人形を操って表現する古典芸能ですね。

公益財団法人「文楽協会」のホームページから下記、引用してみます。人形浄瑠璃文楽は、日本を代表する伝統芸能の一つで、

太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術です。

その成立ちは江戸時代初期にさかのぼり、

古くはあやつり人形、そののち人形浄瑠璃と呼ばれています。

竹本義太夫の義太夫節と近松門左衛門の作品により、

人形浄瑠璃は大人気を得て全盛期を迎え、竹本座が創設されました。

この後豊竹座をはじめいくつかの人形浄瑠璃座が盛衰を繰り返し、

幕末、淡路の植村文楽軒が大阪ではじめた一座が

最も有力で中心的な存在となり、

やがて「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となり今日に至っています。とのことです。

乱暴に要約すると、

昔むかし人形浄瑠璃と呼ばれていたものが「文楽」と呼ばれるようになった、と。この文楽にいつか行ってみたいなぁと思っていました。

思い立ったが吉日、早速、2月の文楽の公演を検索。

すると、2月の文楽公演で引退してしまう太夫がいるとわかりました。太夫とは、語りによって、

物語の舞台、物語の状況、登場人物の造形、台詞を全て表現する人のことです。文楽のお芝居は、

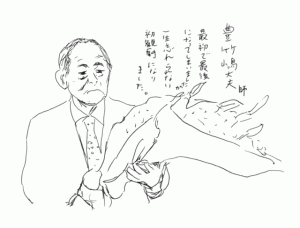

人形の動きを担当する「人形遣い」と「太夫」と「三味線」で成り立っています。その「太夫」で国宝になった

八代豊竹嶋大夫さんが引退する公演がある、というのです。宝塚で言えばトップスターの退団公演のようなもの。

これは天啓だと思い、その場で行くことに決めました。

国立劇場のホームページからチケットを購入できるのですが、

のぞいてみると、なんと前から6列目が1席だけ空いていました。

わたしのような初心者が6列目で観てもいいのかと一瞬ひるみましたが、

そこはもうお導きがあったのだと思い、ポチッとな。いざ国立劇場へ。

その日は、晴れわたった素晴らしい日でした。

永田町で降り、反対方向へ行ったりして迷いながらどうにか15分前に到着。

文楽がおこなわれる劇場は、なかなかこじんまりしたところでした。演目は「桜鍔恨鮫鞘(さくらつばうらみのさめざや)」と、

八代豊竹嶋大夫引退公演「関取千両幟(せきとりせんりょうのぼり)」です。劇場内はたくさんのお客さんであふれていました。

お着物をエレガントに着こなす「家庭画報」的な上流階級と思しきご婦人から、

一癖も二癖もありそうな文楽マニアなおじさんたち、

昭和の文豪か評論家かといった風情のモダンな紳士、

椎名林檎を好きそうな(完全に偏見) 若い女性など多岐にわたっています。早速、自分の席に座ると、前列に髪をモリっとまとめたご婦人が。

前列と段差がなかったので舞台を見るときにかぶりそうだなと

嫌な予感はしましたが、

女性なのでそこまで座高は高くならないだろうと高をくくっていました。が、上演中そのご婦人がうつらうつらと舟を漕ぎ出し、

顔が下に向いたおかげで、

舞台を観ようとして女性のアタマと舞台がもろかぶってしまったのです。むむむ…

でも、初めて観た文楽は、そんなことも吹っ飛ぶほどに、

衝撃的でした。歌舞伎も、宝塚も、演じるのは人間ですよね。

でも、文楽は人形です。

主な役を演じる人形には、1体につき3人ほど「人形遣い」がつきます。

目を動かしたり、アタマを動かしたりして

登場人物の気持ちを表現する人形遣いは顔が見えており、

逆にあとの二人は黒子です。つまり、文楽は「人形遣いに操られた人形が、役を演じていますよ」

ということが常に露わになっているわけです。

これは、非常に特異な状態です。近代演劇とは「役を演じている」ということをいかに隠すか、

感じさせないか、ということを至上命題にしています。

いわゆる「嘘っぽくない」ってやつです。

嘘っぽい芝居、下手な芝居では観客がしらけてしまい、

感情移入してドラマを感じることができないからです。古畑任三郎は田村正和ではなく古畑任三郎として存在しなければならない。

本人役ではないからですね。

もう田村正和を見ても古畑任三郎だとしか思えないなら、

近代演劇的には大成功です。でも、文楽ではあらかじめ、この命題が無効になっています。

「これは嘘ですよ、演じられているものですよ」ということが、

上演中ずっと観客にたいして明らかになっているのです。ブレヒトというドイツの演劇界の大家が、

演劇における「異化効果」という現象を説明しています。

異化効果とは、いま、ここで行われていることは、

芝居であり、嘘っぱちである、ということを絶えず観客に気づかせる効果のことです。文楽では、初めから終わりまで、異化効果で成立しています。

人形遣いが黙ってただ人形を動かすことで観客を異化し、

人形はしゃべらず、

太夫が舞台とはべつの方向から人形の気持ちを義太夫節で語ることで、

観客を異化しているわけです。それでは、そんな「嘘」の舞台に、

観る側は、しらけてしまうのでしょうか。

人形がしゃべらないから、

人形遣いが見えているからといって、楽しめないのでしょうか。いいえ、です。

わたしの体験から言わせてもらえば、

どでかい稲妻に打たれるくらい、ゾクゾクします。人形を操っているのは人間です。

女性も、男性も、おじいちゃんも、子どもも、

すべて男性の人形遣いが操っています。

操られていることを承知で見ていても、

だんだん人形に魂が息づくのがわかるのです。それは、とてもスリリングな経験です。

登場人物の台詞が舞台からではなく、

廻り舞台という太夫専用の舞台から聞こえてきても、

人形の想いが心にひたひたと押し寄せ、

胸が苦しくなったり、せつなくなったりするのです。まず震えがきたのは、

「桜鍔恨鮫鞘」という世話物の演目を観ていたときでした。お妻という女性の人形が、暖簾をくぐって出てくる瞬間です。

大きくない舞台の奥に暖簾がかけてあり、

それを「お妻」人形が手でのけてそっと入って来たとき、

わたしは鳥肌が立ちました。「お妻さんだ」と直感したのです。

人形が暖簾をくぐって出てきた、ただそれだけのこと。

でも、そこにお妻の命がたしかに宿っていました。

あの衝撃は、筆舌に尽くし難いです。世話物とは、今で言うスキャンダルや心中や殺人など

事件性のある題材を劇作したもので、

「桜鍔恨鮫鞘」もものすごくスキャンダラスな物語でした。

詳しく書きたいのですが、一言で言うと

ワイドショーのネタになりそうな殺人事件、です。

ものすごく面白いです。休憩を挟み、いよいよ「関取千両幟」。

まず、引退公演であることが引退する嶋大夫のお弟子さんから告げられます。

そこに引退するトップスター、八代豊竹嶋大夫が登場し、一礼して語り始めます。驚きました。

前列のアタマが大きかった女性が

この演目のときには姿を消していたこともですが、

それ以上に、嶋大夫の艶やかな声にです。

1932年生まれの御年84歳。

圧倒的、としか言えない声でした。

どこまでも伸びやかで、太く、張りの良い声に、情感あふれる表現力。

これが国宝なのか…と唸らずにはいられませんでした。

語り終えたときの観客からの万雷の拍手は、

劇場が嬉しそうな悲鳴を上げて軋んでいるかのようでした。この演目を観られたわたしは本当に幸運だった…と

感動で胸を熱くして席を立ったとき、

席で、あふれる涙をおさえきれずに泣いている女性がいました。引退は、もう二度とその人の芸を観られなくなることです。

わたしは自分の贔屓が宝塚を退団したときのことを思い出しました。今だけは観ることのできる至高の芸。

なににも代え難い時間は、ゆっくりと確実に過ぎていきます。すっかり日が暮れた永田町を歩きながら、

どうしてわたしはこんなに日本の古典芸能が好きになったのだろうと

不思議な気持ちでした。歌舞伎や文楽は眠くなってしまうという人がいます。

わたしももちろん眠くなります。

でも、眠さと面白さは、まったく別次元の話なんです。上演時間でもわかるように、

歌舞伎や文楽や能の舞台に流れている時間は、おそろしく長いです。

4時間とか5時間とか平気でやっています。

気が長すぎますね。

だから、現在の分刻みで電車のダイヤが組まれているような

まわりの時間感覚と「ずれ」があるように思います。でも、それがたまらなく面白い。

普段はそのとおりに従わざるを得ない現在、

そののっぴきならない時間さえ引き延ばしてしまえる、

感覚を狂わされる古典の「冗漫さ」や「気怠さ」に、わたしは夢中です。さて、今月はいつ歌舞伎に行こうかしら。ルンルン。